Das Netz: Erneuerbare Energien

verteilen und speichern

Intelligent von A nach B

Nach der Erzeugung der (erneuerbaren) elektrischen Energie gilt es, den Strom zu den Verbrauchern zu transportieren. Im Idealfall gibt es hierfür ein intelligentes Energiesystem aus Erzeugern, Verbrauchern, Speichern und der dazwischenliegenden Netzinfrastruktur, das optimal aufeinander abgestimmt ist. Ziel ist eine 100-prozentige Quote aus erneuerbaren Energien ohne Netzengpässe oder Überlastungen. Mit der Entwicklung solch intelligenter Systeme beschäftigt sich Professor Christian Töbermann.

Sein Schwerpunkt sind die Netze. Energienetze sind besonders wichtig, weil Autarkie für Einzelhaushalte extrem unwirtschaftlich wäre

, erläutert Töbermann. Auch auf Quartiersebene ist ein autarker Ansatz eher nicht zielführend.

Der Grund dafür liegt in unterschiedlichen Erzeugungs- und Verbrauchszeiten. Produziert die heimische Photovoltaikanlage eines Einfamilienhauses beispielsweise nachmittags Strom, wenn die Familie nicht zu Hause ist, ergibt das in einem autarken System nur solange Sinn, bis der Speicher voll ist. Danach müsste die Anlage abgeregelt werden. Den Speicher so groß zu dimensionieren, dass an keinem Tag eine Abregelung erfolgen müsste, wäre aber aus Kostengründen auch nicht sinnvoll.

Setzt man jedoch nicht auf Autarkie sondern auf ein intelligentes Energiesystem, kann die erzeugte Energie zu einem anderen Verbraucher fließen, dessen Energiebedarf am Nachmittag höher ist als die dortige Photovoltaik-Anlage decken kann. Wenn man die jetzige bundesweite Planung für Photovoltaik und Windenenergie ohne Netzausbau durchführt, würde das in relativ kurzer Zeit dazu führen, dass ein Großteil dieser Anlagen abgeregelt werden müsste

, so Töbermann. Allerdings wäre auch so viel Netz, dass man ohne Abregelung auskäme, weder wirtschaftlich noch politisch vertretbar. Es geht um ein sinnvolles Zusammenspiel zwischen Ausbau von Erzeugung, Speicherung und Netzinfrastruktur sowie um eine intelligente Verteilung und Nutzung.

Für einen dennoch erforderlichen Netzausbau sind dann auch je nach Spannungsebene des Netzes sehr unterschiedliche Planungs- und Umsetzungszeiten notwendig. Während ein Ausbau im Niedrigspannungsnetz in wenigen Monaten bis circa zwei Jahren umgesetzt werden könne, sei für höhere Spannungsebenen eine deutlich längere Zeitspanne einzuplanen.

Umso wichtiger ist eine effiziente Nutzung des Netzes mittels moderner IT-Systeme. Bisher ist der Netzbetrieb darauf ausgerichtet, den aktuellen Netzzustand in Leitwarten für menschliche Entscheider*innen aufzubereiten. Gerade in den Niederspannungsnetzen, in denen künftig immer mehr E-Autos und Wärmepumpen angeschlossen werden, muss man viele kleinteilige Informationen erfassen. Mit der zunehmenden Komplexität des zukünftigen Systems werden daher automatisierte Entscheidungen sinnvoll

, so Töbermann.

Interessant findet der Netzplanungs-Spezialist auch die sektorübergreifende Betrachtung der Energienetze: Neben dem elektrischen Stromnetz wird dabei beispielsweise auch das Wasserstoffnetz und die Verknüpfungspunkte der unterschiedlichen Netze betrachtet. Das groß angelegte Verbund-Forschungsprojekt Norddeutsches Reallabor, in dem auch Töbermann mitwirkt, hat u. a. zum Ziel, auch in solchen sektorübergreifenden Systemen gute Lösungen zu finden und zu ermitteln, welches Netz man wie weit ausbauen muss. So können sich die Netze perspektivisch stützen und nicht jedes Netz muss zu 100% ausgebaut werden.

Elektromobilität:

Laden und Speichern an einem Ort

Das Wissenschaftszentrums Elektromobilität, Leistungselektronik und dezentrale Energieversorgung (EMLE) der TH Lübeck beschäftigt sich insbesondere mit der Frage, wie ein Ladepark für Elektroautos möglichst geschickt in das Netz integriert werden kann. E-Autos sind relativ große Verbraucher, die unregelmäßig am Netz sind: Elektromobilität ist nicht nur eine Frage der Energieerzeugung und -Verteilung, sondern vor allem der Speicherung

, sagt Clemens Kerssen, Sprecher des EMLE.

In größeren Ladeparks, beispielsweise auf den Autobahnraststätten, wird das Problem besonders deutlich: Wenn viele Autos gleichzeitig in einem Ladepark laden, dann führt das zu Leistungsspitzen im Netz, weil die Wallboxen nicht miteinander kommunizieren

, so Kerssen. Die Wissenschaftler*innen des EMLE haben sich des Problems angenommen, und ein modulares, hoch skalierbares Ladeparksystem entwickelt. Während an Autobahnraststätten ein besonders schnelles Laden erstrebenswert erscheint, ist es für Firmen-Ladeparks interessant, viele Autos eher langsam zu laden, da die Beschäftigten sowieso den ganzen Tag an der Arbeit sind und ihre Autos in dieser Zeit nicht benötigen.

Das EMLE-Ladeparksystem ermöglicht beide Szenarien und alles dazwischen: Die Wallboxen kommunizieren untereinander und ein zugeschalteter Hochleistungsspeicher fängt Lastspitzen ab. Das ermöglicht auch sehr schnelles Laden. Wie das aussieht, zeigt Kerssen im Video.

Apropos anwenderorientiert: Am Ende muss für den Verbraucher noch eine transparente und flexible Bezahlmöglichkeit integriert werden. Ganz schön viele Variablen: Welches Masterbrain hat da bei der Steuerung den Hut auf? Eine Künstliche Intelligenz ist da unverzichtbar

, so Kerssen.

Wasserstoff, Hoffnung für die Landwirtschaft

Die Landwirtschaft ist derzeit besonders abhängig von fossilen Ressourcen

, sagt Maximilian Schüler, Professor für Umweltwissenschaften an der TH Lübeck. Viele Landmaschinen seien zu groß und zu schwer für den Einsatz von Batterien. Wasserstofftechnologie biete aber enorme Potenziale, um den Sektor nachhaltiger zu gestalten und die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu reduzieren. Gleichzeitig sieht Schüler in der Landwirtschaft ideale Voraussetzungen, um erneuerbare Energien auf Basis bereits existierender Technologien zu nutzen.

Ein zentrales Problem der Landwirtschaft ist der hohe Energiebedarf während der Erntezeit. Dieser konzentriert sich oft auf wenige Tage auf einem Hof und bundesweit auf etwa einen Monat. In dieser Phase wird eine enorme Menge an Energie benötigt, während der Energieverbrauch im restlichen Jahr deutlich geringer ist. Hier könne Wasserstoffspeicherung eine entscheidende Rolle spielen. Erneuerbare Energien, die über das Jahr aus Wind- und Sonnenenergie gewonnen werden, könnten in Wasserstoffspeichern zwischengelagert und zur Erntezeit gezielt genutzt werden, um den hohen Bedarf zu decken.

Die Menge an fossiler Energie, die zur Produktion von Lebensmitteln benötigt wird, könnte so erheblich verringert werden

, sagt Schüler. Gleichzeitig wird die Landwirtschaft unabhängiger von den volatilen Preisen regenerativer Energieträger und kann langfristig stabilere und nachhaltigere Produktionsbedingungen schaffen.

TH Lübeck: Netzwerkknotenpunkt in der Region

Die TH Lübeck ist ein Netzwerkknotenpunkt für Forschung und Transfer im Bereich erneuerbare Energien. Die Hochschule fördert aktiv den Austausch zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Kommunen, insbesondere in der Hansebelt-Region, die als Modellregion für die Energie-, Wärme- und Mobilitätswende dient.

Ein Beispiel für diese Zusammenarbeit ist das Fokusfeld Energie / Smart City im Projekt Hanseinnovation Matrix. Hier werden digitale Smart-City-Ansätze mit den Herausforderungen der Energiewende kombiniert. Die Region bietet eine gute Grundlage, um innovative Lösungen zu entwickeln, die erneuerbare Energien, Mobilität und Infrastruktur miteinander verbinden. Ein zentrales Thema ist dabei, wie intelligente Systeme in einer Smart City erfolgreich umgesetzt werden können, wobei die Integration erneuerbarer Energien in bestehende Infrastrukturen im Fokus steht.

Die TH Lübeck treibt auch im Rahmen der CONBAU Nord – zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen (ARGE), der IB.SH und der Messe NordBau – die Wärmewende im Wohnungsbau voran. Im Rahmen des Baukongresses bringt sie Expertinnen und Experten branchenübergreifend zusammen, um praxisnahe Lösungen für die Gebäude- und Energiebranche zu diskutieren. Dabei werden komplexe Themen aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Die Wärmewende ist lokal und persönlich, steht aber gleichzeitig in enger Wechselwirkung mit dem Umbau der gesamten Energieinfrastruktur. Für die erfolgreiche Umsetzung brauchen wir koordinierte Initiativen, informierte Entscheidungen und beherztes Handeln aller Akteure - von den Gebäudeeigentümern und Planern über die Verwaltung bis hin zu den Bauschaffenden und Energieversorgern

, erklärt Initiator Professor Sebastian Fiedler.

Als Teil des Verbundprojekts Norddeutsches Reallabor (NRL) widmet sich die TH Lübeck der Erprobung von Wegen zur Klimaneutralität durch den Umbau energieintensiver Sektoren, insbesondere in der Industrie und Mobilität. Mehr als 50 Partner aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik arbeiten zusammen, um nachhaltige Innovationen zu schaffen und den Industriestandort Norddeutschland zu stärken. Mit dem Einsatz von Wasserstofftechnologie und Abwärmenutzung zielt das NRL darauf ab, bis 2035 die CO2-Emissionen um 75 % zu reduzieren und eine Modellfunktion für Sektorenkopplung in Deutschland und Europa zu übernehmen.

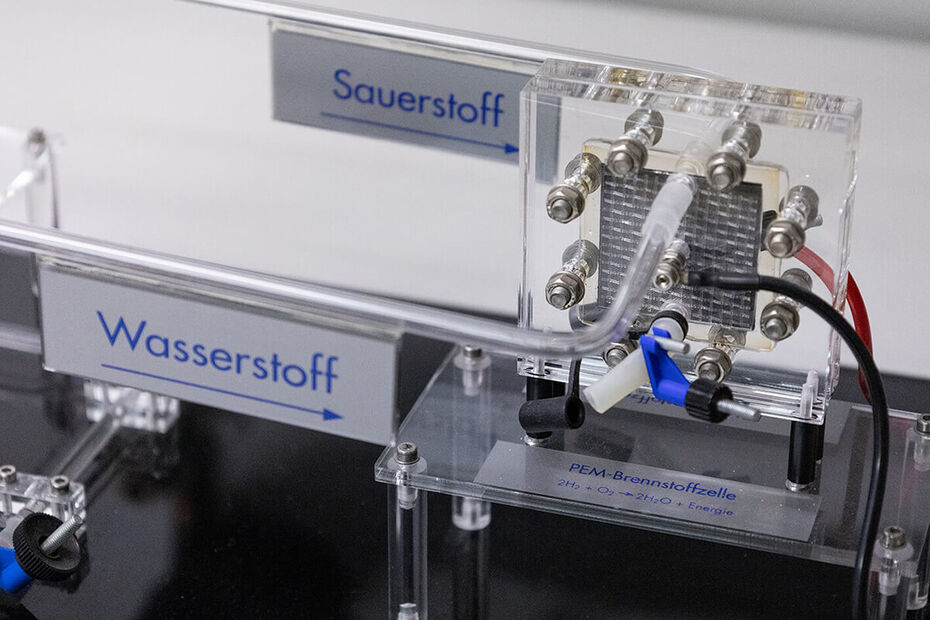

Zusätzlich engagiert sich auch das Land Schleswig-Holstein für die Wasserstofftechnologie: Es verfolgt das Ziel, eine führende Rolle in der Wasserstoffwirtschaft zu übernehmen, und fördert den Aufbau eines regionalen Netzwerks. Die TH Lübeck ist Teil dieser Wasserstoff-Forschungscommunity hy.sh. Das beeinflusst auch die Lehre: Ein eigens angeschafftes Wasserstoffsystem ermöglicht es den Studierenden, alle relevanten Schritte der Wasserstoffproduktion und -nutzung praktisch zu erlernen.

Energiewende im Gebäudesektor

Der Gebäudesektor ist für über 30% des Endenergieverbrauchs in Deutschland verantwortlich und damit bedeutend für das Gelingen der Energiewende. Im Neubau gibt es heute viele Möglichkeiten den Energieverbrauch schon im Entwurf zu reduzieren. Auch erneuerbare Energiequellen, wie zum Beispiel PV-Anlagen auf den Dächern oder Wärmepumpen, die Umweltwärme nutzen, können eingesetzt werden. Worin besteht dann die Herausforderung? Die Reduzierung des Energieverbrauchs von Bestandsgebäuden stellt eine große Herausforderung dar. Der Gebäudebestand in Städten und Quartieren oder auch alleinstehende Gebäude machen heute den großen Teil des Energieverbrauchs im Gebäudesektor aus

, sagt Dirk Schwede, Professor für Energie- und Gebäudetechnik am Fachbereich Bauwesen der TH Lübeck.

Was sind die Lösungen? Als Schlüssel zur Energiewende gilt heute zum einen die energetische Sanierung von Gebäuden zur Reduzierung des Endenergieverbrauchs und zum anderen die klimaneutrale Bereitstellung der Energie in Form von Strom und Wärme aus erneuerbaren Quellen. Hier ist es wichtig, ausgewogene und wirtschaftliche Sanierungskonzepte für einzelne Gebäude und im Verbund von Quartieren zu entwickeln, die in der Praxis technisch und unter den sozio-ökonomischen Bedingungen vor Ort umgesetzt werden können. Dabei spielt natürlich auch die aktuelle Förderlandschaft für die energetische Sanierung von Gebäuden und Quartieren eine bedeutende Rolle

, sagt Dirk Schwede. Auch organisatorische Fragestellungen seien wichtig: Wie saniere ich bewohnte Gebäude?

Technische Fragestellungen wie: Ist die Heizungsanlage für die Versorgung mit einer Wärmepumpe geeignet?

oder Wird es an dieser Stelle in Zukunft eine klimaneutrale Fernwärmeversorgung geben?

werden ebenso häufig gestellt.

Zu beiden Ansätzen forscht und lehrt Prof. Dirk Schwede an der TH Lübeck, er ist ein international gefragter Experte für energieeffiziente, klimagerechte und nachhaltige Gebäude. In dieser Rolle vernetzt er sich lokal und international. Ein lokales Beispiel ist die Community of Practice: In der Community of Practice (CoP) bringen wir Akteure in dem Themenfeld der Energiewende im Gebäudesektor aus der Region Lübeck zusammen, um hier relevante Themen zu diskutieren und den Austausch zwischen den Akteursgruppen zu fördern

, sagt Schwede.

Digitale Gebäudemodelle als Schlüssel fürs Energiesparen

Doch nicht nur Neubauten sind relevant: viele der bestehenden Gebäude werden bis zum Zieljahr für die Klimaneutralität nicht mehr grundlegend angefasst, müssen aber trotzdem ihren Beitrag leisten. Dieser liegt dann nicht in der energetischen Sanierung, sondern in der Gebäudebetriebsoptimierung und Nutzereinbindung. Um die dort vorhandenen Potentiale zu heben, hat ein interdisziplinäres Forschungsteam der TH Lübeck ein Projekt initiiert: Digitale Infrastruktur für einen nachhaltigen Gebäudebetrieb (DING) heißt es.

Im Rahmen des Projektes werden typische Bestandsgebäude für Lehre, Forschung und Verwaltung am Campus der TH Lübeck unter die Lupe genommen. Das Ziel: Die Forscher*innen wollen Daten sammeln und zur Verfügung stellen, die es erlauben, die Nutzung der Gebäude im Zusammenhang mit Energieverbrauch und Energieversorgung zu erforschen. Darauf basierend entwickeln sie weitere Strategien, wie der Energieverbrauch gesenkt und vermehrt erneuerbare Energie genutzt werden können. Dazu arbeiten vier Fachgebiete aus den Fachbereichen Bauwesen, Elektrotechnik und Informatik sowie Angewandte Naturwissenschaften der TH Lübeck zusammen.

Investiert wurde unter anderem in moderne stationäre und mobile Messtechnik – zum Beispiel Raumluft-, Fenster-, Heizungs- und Lichtsensoren, Wärmemengen- und Stromzähler sowie Sensoren zur Erfassung der Gebäudenutzung und des Wetters. Darüber hinaus wurden digitale Modelle der Gebäude erstellt, die alle Informationen enthalten, die für Simulationen zur Entwicklung innovativer Betriebsstrategien benötigt werden. DING ermöglicht es uns, umfassende Forschungsprojekte mit dem Fokus Gebäudebetriebsoptimierung und Nutzereinbindung umzusetzen und dabei innovative Ansätze und Methoden in einem Reallabor zu erproben

, beschreibt Projektleiter Professor Sebastian Fiedler den Mehrwert und die Nachhaltigkeit dieses Projekts.

Simulieren für eine effizientere Energiewende

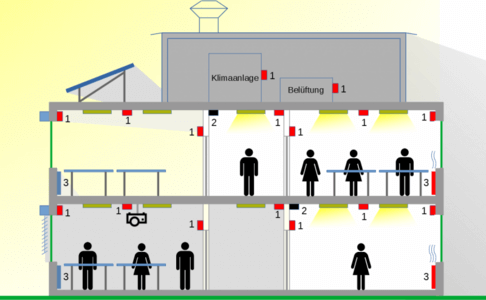

Animation der Belüftung eines Gebäudes. Quelle: Christian Blatt.

Die Daten des DING-Projekts können beispielsweise in die Gebäudesimulation einfließen. Häufig ist nicht klar, welche energetische Maßnahme die erfolgversprechendste bei einem Gebäude ist. Denn: Gebäudeplanung und Anlagentechnik müssen zusammenpassen.

Christian Blatt ist Professor für Gebäudesimulation und -optimierung. Das Schöne an einer Gebäudesimulation ist, dass man sieht, was man tut

, erläutert er. Man kann viele unterschiedliche Szenarien gegenüberstellen und so die beste Lösung finden.

Dabei sieht man beispielsweise verschiedene Klimaschichten im Gebäude, welche Temperatur auf welcher Höhe herrscht und wie sich die Luftströmung bewegt. Dadurch lässt sich beispielsweise die optimale Anzahl, Höhe und Größe der Fenster oder Ein- und Auslässe von Lüftungsanlagen und die richtige Anlagentechnik bestimmen.

Während bei einer Neubauplanung die Rahmendaten klar sind, geht es beim Bestandsbau erstmal um die Erfassung der notwendigen Informationen: Inwiefern sind noch korrekte Baupläne vorhanden? Wie dick sind die Wände? Welche Materialien sind verbaut? Was ist für die Baualtersklasse in der jeweiligen Region typisch? Teilweise werden auch Messungen im Gebäude vorgenommen. Ziel ist ein detailliertes Raumbuch, das die Grundlage der Simulation darstellt. Mit den Informationen baut man das Gebäude von Grund auf nach

, so Blatt, dann kann man anfangen, beispielsweise die Wärmeversorgung zu simulieren und zu optimieren.

Oft gehe es auch darum, Überhitzung zu vermeiden und den sommerlichen Wärmeschutz zu optimieren. Gerade große Glasflächen sei da tückisch. Da muss man sich dann Gedanken machen, inwiefern man mit passiven Lüftungskonzepten und Verschattungen oder Klimatechnik arbeitet, sonst hat man schnell 50 Grad im Haus

, so Blatt.

Besonders geeignet für das Besondere

Die Simulation lohne sich zurzeit insbesondere bei außergewöhnlichen, repräsentativen Gebäuden, zum Beispiel Museen, erzählt Blatt. Aber auch komplexe

Fabriken, bei denen zusätzlich zu externen Faktoren wie Sonneneinstrahlung auch Maschinenabwärme etc. betrachtet werden müssen, stellen ein interessantes Anwendungsfeld dar.

Nicht zuletzt interessiert sich Blatt für Altbauten. Oft stellen sich Eigentümer*innen die berechtigte Frage, inwiefern beispielsweise eine Wärmepumpe bei ihnen wirtschaftlich ist. Und wenn sie Sinn ergibt, wie sie genau ausgelegt sein muss. Oft ergeben sich Fragen bei Photovoltaik oder Solarthermie auch unter Berücksichtigung der Vorgaben des Denkmalschutzes. Je ungewöhnlicher ein Gebäude ist, desto fehleranfälliger wird das Standard-Vorgehen, das eine Berechnung nach bestimmten Normtabellen vorsieht. Ich bin überzeugt davon, dass in 10 Jahren bei vielen Gebäuden, zumindest im höherwertigen Bereich, auch simuliert wird. Irgendwann möchte ich aber auch nochmal ein Forschungsprojekt zu Standard-Bauten machen, bei dem sich die Ergebnisse von Gebäude zu Gebäude gut übertragen lassen

, sagt Blatt, Ich glaube, dass man da noch viel bewegen kann, denn Gebäudesimulation kann viele Fehler vermeiden und Kosten reduzieren.

Vorausschauend geregelt!

Ist erstmal die Entscheidung für ein Heizsystem getroffen, kommt Ulf Lezius ins Spiel. Wärmepumpen seien beispielsweise Geräte, die besonders effizient laufen, wenn sie gleichmäßig über einen längeren Zeitraum in Betrieb sind und nicht plötzlich bei einem Kälteeinbruch sehr viel Wärme liefern müssen. Daher arbeitet Lezius an einem System, das Wettervorhersagen, Heizsysteme und Modelle von Gebäuden –wie sie beispielsweise aus dem DING-Projekt abgeleitet werden können – miteinander kombiniert. Das automatisierte, vorausschauende Heizen wird dabei zusätzlich auf die Nutzung des jeweiligen Raums optimiert: Wird ein Kinosaal eher in den Abendstunden genutzt, berechnet ein Algorithmus, wann die Wärmepumpe vor dem Kälteeinbruch idealerweise anspringen und mit welcher Intensität sie dann heizen sollte, um rechtzeitig und energieeffizient die gewünschte Temperatur zu erreichen. Damit das funktioniert, werden alle 15 Minuten aktuelle Daten vom Gebäude, aus der Wettervorhersage, der Raumbelegungsplanung und von der echten Raumbelegung genommen. Daraus wird simuliert, welche Heizstrategie die beste ist.

Besonders relevant werden die Optimierungen für große Wärmepumpen in Fernwärmenetzen. Zukünftig ist es auch denkbar, das System um Daten aus der Stromproduktion zu ergänzen. Ist beispielsweise besonders viel erneuerbarer und günstiger Windstrom im Stromnetz, kann das das Ergebnis der Simulation der Heizstrategie maßgeblich beeinflussen. Ulf Lezius ist überzeugt: Wir brauchen smarte Strategien zur Vorhersage, Regelung und Steuerung von Energiesystemen.

Energieeffizientes und nachhaltiges Bauen im Ausland

Der Gebäudesektor ist nicht nur in Deutschland ein wesentlicher Faktor für die nachhaltige Transformation. Weltweit trägt er in bedeutendem Maße zum Ausstoß von Treibhausgasen, aber auch zum Ressourcenverbrauch in Form von Baumaterialen, zum Flächenverbrauch und zum Abfallaufkommen bei. Auf der anderen Seite bildet die gebaute Umwelt den Rahmen für das Leben mit Komfort und Lebensqualität.

Daher arbeitet Prof. Dirk Schwede, der in der Vergangenheit in Australien, Asien und im mittleren Osten als Forscher und beratender Ingenieur gearbeitet hat, an verschiedenen Projekten zum nachhaltigen Bauen im Ausland. Im BMBF geförderten Projekt Klimaangepasste Materialforschung für den Sozioökonomischen Kontext in Vietnam (CAMaRSEC) untersuchte ein großes Konsortium von Wissenschaftler*innen aus Deutschland und Vietnam den Einsatz von nachhaltigen Baumaterialen für Gebäude im tropischen Klima in Vietnam. Im BMBF-Projekt Ressourceneffizientes Bauen mit nachhaltigen Baumaterialien (ReBuMat) wurde die interdisziplinäre Vernetzung von Forscher*innen und Praktikern zum Einsatz von nachhaltigen Baumaterialien gefördert.

Prof. Dirk Schwede arbeitet im Bereich der nachhaltigen Entwicklung und Transformation des Bau- und Gebäudesektors in anderen Ländern im Rahmen von Projekten zur technischen Entwicklungszusammenarbeit. Dabei spielen diese Themen eine bedeutende Rolle: energieeffiziente Heizung, Kühlung und Belüftung von Gebäuden, ressourceneffizientes Bauen und die Lebenszyklusbetrachtung von Gebäuden sowie im Zusammenhang damit die Gestaltung von Bewertungs- und Finanzierungsinstrumenten für nachhaltige Gebäude und Quartiere in Ländern auf verschiedenen Entwicklungsstufen der Bauindustrie.