Erneuerbare Energien

erzeugen

Halbleiter: Der Stoff, aus dem die Energiewende ist

Ob in der Windturbine oder in der Photovoltaik-Zelle – Halbleiter sind das mikroelektronische Rückgrat der Energiewende. Die Festkörper mit den besonderen elektrischen Eigenschaften werden genutzt, um beispielsweise Spannung und Stromstärke des Stroms aus der Windturbine auf die Netzspannung anzupassen oder um direkt selbst Strom in einer Solarzelle zu produzieren. Der wohl bekannteste Halbleiter ist das Silizium, das verhältnismäßig günstig hervorragende Wirkungsgrade liefert.

Für die Photovoltaik-Produktion wird Quarzsand (Siliziumdioxid) eingeschmolzen und ein sogenannter Einkristall gezogen. Das ist ein Festkörper, in dem die Atome möglichst gleichmäßig angeordnet sind

, erklärt Markus Riotte, Professor für Halbleiterphysik und –technologie. Der entstandene Block aus Silizium (Ingot) wird anschließend in dünne Scheiben (Wafer) geschnitten. Im Forschungsprojekt PV Maritim interessiert mich insbesondere, wie wir die Wafer für die jeweilige Anwendung optimal integrieren können

, erläutert Riotte. Wir suchen Lösungen, wie wir die dünnen und empfindlichen Wafer direkt in andere Werkstoffe einbauen können.

Die integrierte Leichtbau-Photovoltaik eignet sich beispielsweise für Fahrzeuge zu Wasser und an Land oder auch Fassadenelemente.

Leichtbau-Photovoltaik für die Schifffahrt

Die Schifffahrt ist ein unheimlich interessantes Anwendungsfeld für Photovoltaik

, erläutert Riotte, durch die Reflexionen des Sonnenlichtes an der Wasseroberfläche können Photovoltaik-Module beispielsweise auch in einer vertikalen Ausrichtung auf dem Meer deutlich bessere Erträge erzielen, als an Land.

Dass die Module das Schiff nicht unnötig beschweren sollten, verstehe sich dabei von selbst. Die größte Herausforderung besteht darin, auf der einen Seite Gewicht einzusparen und auf der anderen Seite die Wafer ausreichend widerstandsfähig zu machen

, so Riotte. Ein Wafer ist circa 200 Mikrometer dick, das entspricht in etwa dem doppelten Durchmesser eines Haares.

Um Gewicht zu sparen, arbeitet Riotte daran, die vorhandenen Strukturen zu nutzen und die Wafer dort zu integrieren – also beispielsweise in den Aufbau oder ggf. in das Flügelsegel eines windgetriebenen Frachtschiffes. Unser Ziel ist es, es Wafer so zu integrieren, dass es optisch, haptisch und technisch einer durchgehend lackierten Oberfläche gleicht

, erläutert Riotte. So könnte die Schiffselektronik im Hafen ohne Verbrennungsmotor bzw. Landstromkabel gespeist werden. Im Idealfall können irgendwann Frachtschiffe mit Flügelsegeln fahren, in die Photovoltaik integriert ist

, so Riotte. Dazu haben wir gerade ein Forschungsprojekt gestartet.

Der alternative Stoff: Algen

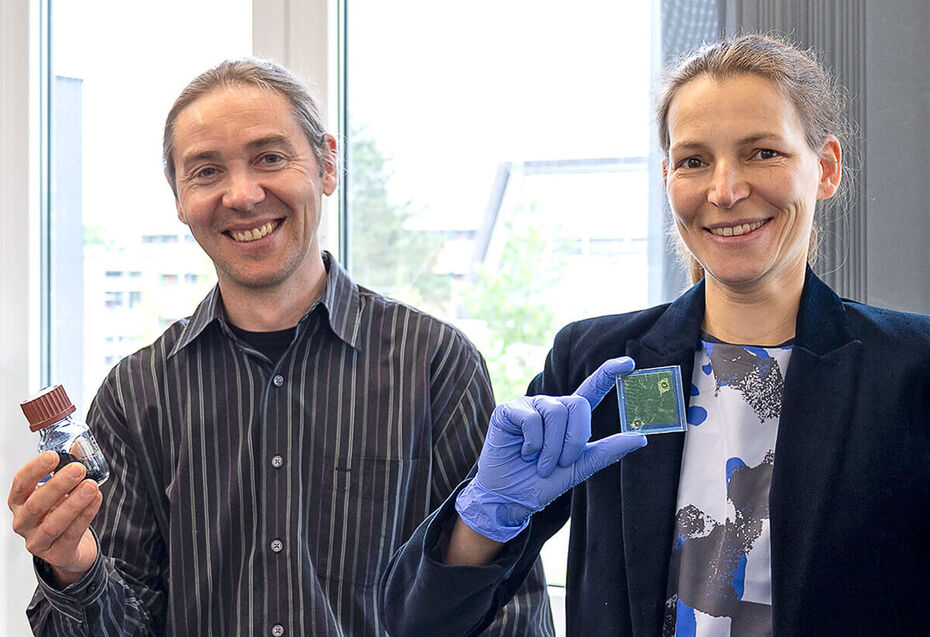

Professorin Nadine Buczek leitet das Labor für Energiematerialien an der TH Lübeck. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Mark Elbing, Professor für Organische Chemie, arbeitet sie an dem Projekt SolarAlgen.

Ziel des Projektes ist es, natürliche Farbstoffe aus Mikroalgen zu verwenden, um damit Solarzellen zu konstruieren. Derzeit werden für die Produktion von Solarzellen hauptsächlich anorganische Materialien wie Silizium eingesetzt – die Herstellung von reinem Silizium ist aber energieintensiv und erzeugt viel Abfall. Mit den algenbasierten Materialien suchen wir nach umweltfreundlichen Alternativen

, schildert Buczek.

Dafür wird zunächst aus Algen ein Farbstoff gewonnen, der anschließend zur Verbesserung seiner Eigenschaften in Farbstoffsolarzellen chemisch modifiziert wird. Der Clou dabei ist, dass wir das Material auf molekularer Ebene so strukturieren können, dass es die unterschiedlichen Wellenlängen von Licht optimal ausnutzt

, erklärt Elbing.

Für uns in der angewandten Wissenschaft ist es nicht so spannend, das letzte Prozent Wirkungsgrad aus Solarzellen zu kitzeln

, sagt Mark Elbing, der seit sieben Jahren an der TH Lübeck lehrt und forscht. Natürlich ist es aus Forschungssicht interessant, die Leistung von Solarzellen so weit wie möglich zu optimieren

, ergänzt er. Was uns an der TH Lübeck aber beschäftigt, sind darüberhinausgehende Aspekte – etwa die Frage, wie umweltfreundlich und nachhaltig die Produktion ist oder welche Art der Herstellung am wirtschaftlichsten ist.

In ihren Laboren geht es Nadine Buczek und Mark Elbing deshalb in erster Linie darum, die Grundlagen für die Herstellung solcher Solarzellen zu untersuchen. Für die Umsetzung brauchen wir dann die Industrie, die hoffentlich die Vorzüge der Algen-Solarzellen erkennt – die reichen von der umweltfreundlicheren Produktion über das leichtere Recycling bis hin zu Materialeigenschaften wie der Biegsamkeit – Algen-Solarzellen lassen sich in Form von Folien auch auf gebogene Oberflächen aufbringen.

Von Abwärme zu Strom: Die Zukunft der Thermoelektrik mit innovativen Materialien

Doch nicht nur Algen, sondern auch Abwärme kann für die Energieerzeugung genutzt werden: Elbing und Buczek arbeiten gemeinsam an thermoelektrischen Generatoren, um Wärme direkt in Strom umzuwandeln. Wir forschen dabei mit Materialien, die durch ihre speziellen Eigenschaften das Potential besitzen, die Effizienz von thermoelektrischen Generatoren erheblich zu steigern

, erklärt Elbing. Durch gezielte Manipulation der Nanostrukturen können wir die elektrische Leitfähigkeit optimieren und gleichzeitig die thermische Leitfähigkeit senken – entscheidend für den Erfolg dieser Technologie

, fügt Buczek hinzu.

Die möglichen Anwendungen sind vielfältig: Denkbar wäre der Einsatz in Kleidungsstücken, die Körperwärme in Strom umwandeln und damit Geräte wie Herzschrittmacher versorgen könnten

, schildert Elbing.

Zusätzlich stellt die Nutzung von Abwärme aus industriellen Prozessen ein großes Potential dar. Wenn diese Abwärme zur Stromerzeugung genutzt werden könnte, wäre das ein großer Schritt nach vorn

, sagt Buczek. Der Einsatz von diesen neuartigen thermoelektrischen Materialien in thermoelektrischen Generatoren könnte somit neue Möglichkeiten in der Energiegewinnung eröffnen und dazu beitragen, dass thermoelektrische Generatoren breiter eingesetzt werden und bald nicht mehr nur eine Nische besetzen.