Erneuerbare Energie:

Wie wir die Energiewende mitgestalten

Wo kommt die Energie her?

Strom kommt aus der Steckdose. Aber wo kommt er her? Wie kommt er dort hin? Und wo steckt er, wenn das Licht aus ist?

Ohne Energie passiert gar nichts. Energie ist die Fähigkeit, Arbeit zu verrichten, Wärme abzugeben oder Licht auszustrahlen. Energie kann leuchten, z. B. durch eine Lampe. Energie kann wärmen, z. B. als Heizung. Energie kann Dinge bewegen, z. B. ein Auto.

Wir haben lange Energie erzeugt, indem wir Dinge verbrannt haben. Bei zentralen Energieversorgern wird ein vorhandener energiereicher Stoff wie Kohle, Erdgas oder Erdöl verbrannt, mit der freiwerdenden Energie werden Turbinen angetrieben und so wird daraus elektrische Energie. Heizungen werden zu großen Teilen dezentral – beispielsweise durch Gasheizungen – betrieben. Die Energieerzeugung erfolgt kontinuierlich oder eben nach Bedarf. Kein Lichtbedarf, keine Stromerzeugung. Kein Wärmebedarf, keine Wärmeerzeugung. Strom ist eine Möglichkeit, elektrische Energie zu transportieren.

Warum Erneuerbare Energien wichtig sind

Wir haben hier mehrere Probleme. Wie bei jeder Verbrennung wird CO2 freigesetzt, das sich in der Atmosphäre anreichert und den Klimawandel beschleunigt. Die fossilen Brennstoffe sind teuer und die Vorräte sind irgendwann aufgebraucht. Wir begeben uns in Abhängigkeit zu den Staaten, in denen die Rohstoffe abgebaut werden. Ein großer Teil der teuer erzeugten Energie geht als Wärmeenergie verloren oder heizt in Kraftwerksnähe die Flüsse auf – nur selten wird diese Wärme bislang als Fernwärme genutzt.

Welche Herausforderungen müssen gelöst werden?

Auch Wasser, Wind und Sonne können für die Energieerzeugung genutzt werden. Sie haben einen großen Vorteil: Die Energie entsteht immer wieder neu – und zwar ohne, dass Dinge verbrannt werden und CO2 freigesetzt wird. Bei der Sonnenenergie werden elektromagnetische Wellen in Strom oder Wärme umgewandelt, Wind oder Wasser treiben Turbinen an und verwandeln Bewegungsenergie in Strom.

Energieversorger verteilen diesen Strom über ein großes, verzweigtes Leitungsnetz zu den einzelnen Verbrauchern bis zur Steckdose. Mit dem Einsatz von erneuerbaren Energien werden aus wenigen großen, fossilen Kraftwerken somit viele kleine Kraftwerke an unterschiedlichen Standorten. Der Strom fließt immer, er kann nicht einfach hinter der Steckdose stehen bleiben. Wenn das Licht ausgeht, fließt der Strom woanders hin. Eine wichtige Aufgabe der Energieversorger ist daher die passgenaue Erzeugung und Verteilung von Strom im gesamten Netzwerk. Damit das klappt, muss auch das Leitungsnetz ausgebaut werden, z.B. um den Strom aus dem Norden in den Süden zu transportieren.

Ein Problem der erneuerbaren Energien: Sie werden unregelmäßig erzeugt, je nach Wetter. Teilweise entsteht mehr Energie, als zu diesem Zeitpunkt gebraucht wird. Das bedeutet, dass Energie gespeichert werden muss oder man flexible Verbraucher braucht, die je nach Bedarf Energie abnehmen, wenn gerade viel Energie da ist.

An all diesen Punkten, also Erzeugung, Verteilung, Speicherung und Verbrauchsoptimierung, setzt die anwendungsorientierte Forschung der Wissenschaftler*innen der TH Lübeck an.

Die Energiewende ist in aller Munde – wer oder was wird dort gewendet?

Wind, Wasser und Sonne sind erneuerbar, kommen also immer wieder

Aus wenigen fossilen Kraftwerken werden viele erneuerbare Kraftwerke

Damit das klappt, muss auch das Leitungsnetz optimiert und ausgebaut werden, z.B. um den Strom aus dem Norden in den Süden zu transportieren

Durch Dämmung, energieeffiziente Geräte und optimierte Nutzung wird Energie gespart und das Gesamtsystem entlastet

Ziel: Weniger fossile Brennstoffe oder Kernenergie und mehr Kräfte der Natur nutzen, um Strom und Wärme zu erzeugen und so weniger Abfälle (auch radioaktive Abfälle), Abgase und CO2 erzeugen!

Erneuerbare Energien

erzeugen

Halbleiter: Der Stoff, aus dem die Energiewende ist

Ob in der Windturbine oder in der Photovoltaik-Zelle – Halbleiter sind das mikroelektronische Rückgrat der Energiewende. Die Festkörper mit den besonderen elektrischen Eigenschaften werden genutzt, um beispielsweise Spannung und Stromstärke des Stroms aus der Windturbine auf die Netzspannung anzupassen oder um direkt selbst Strom in einer Solarzelle zu produzieren. Der wohl bekannteste Halbleiter ist das Silizium, das verhältnismäßig günstig hervorragende Wirkungsgrade liefert.

Für die Photovoltaik-Produktion wird Quarzsand (Siliziumdioxid) eingeschmolzen und ein sogenannter Einkristall gezogen. Das ist ein Festkörper, in dem die Atome möglichst gleichmäßig angeordnet sind

, erklärt Markus Riotte, Professor für Halbleiterphysik und –technologie. Der entstandene Block aus Silizium (Ingot) wird anschließend in dünne Scheiben (Wafer) geschnitten. Im Forschungsprojekt PV Maritim interessiert mich insbesondere, wie wir die Wafer für die jeweilige Anwendung optimal integrieren können

, erläutert Riotte. Wir suchen Lösungen, wie wir die dünnen und empfindlichen Wafer direkt in andere Werkstoffe einbauen können.

Die integrierte Leichtbau-Photovoltaik eignet sich beispielsweise für Fahrzeuge zu Wasser und an Land oder auch Fassadenelemente.

Leichtbau-Photovoltaik für die Schifffahrt

Die Schifffahrt ist ein unheimlich interessantes Anwendungsfeld für Photovoltaik

, erläutert Riotte, durch die Reflexionen des Sonnenlichtes an der Wasseroberfläche können Photovoltaik-Module beispielsweise auch in einer vertikalen Ausrichtung auf dem Meer deutlich bessere Erträge erzielen, als an Land.

Dass die Module das Schiff nicht unnötig beschweren sollten, verstehe sich dabei von selbst. Die größte Herausforderung besteht darin, auf der einen Seite Gewicht einzusparen und auf der anderen Seite die Wafer ausreichend widerstandsfähig zu machen

, so Riotte. Ein Wafer ist circa 200 Mikrometer dick, das entspricht in etwa dem doppelten Durchmesser eines Haares.

Um Gewicht zu sparen, arbeitet Riotte daran, die vorhandenen Strukturen zu nutzen und die Wafer dort zu integrieren – also beispielsweise in den Aufbau oder ggf. in das Flügelsegel eines windgetriebenen Frachtschiffes. Unser Ziel ist es, es Wafer so zu integrieren, dass es optisch, haptisch und technisch einer durchgehend lackierten Oberfläche gleicht

, erläutert Riotte. So könnte die Schiffselektronik im Hafen ohne Verbrennungsmotor bzw. Landstromkabel gespeist werden. Im Idealfall können irgendwann Frachtschiffe mit Flügelsegeln fahren, in die Photovoltaik integriert ist

, so Riotte. Dazu haben wir gerade ein Forschungsprojekt gestartet.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Der alternative Stoff: Algen

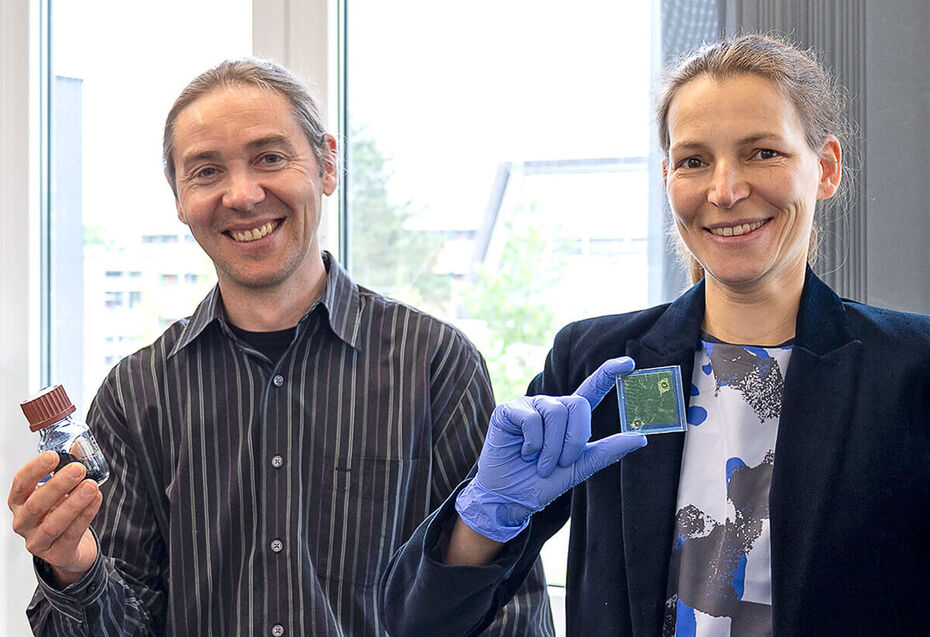

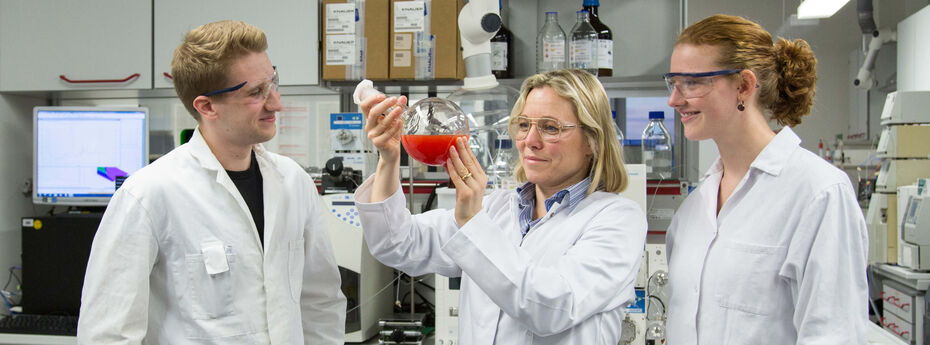

Professorin Nadine Buczek leitet das Labor für Energiematerialien an der TH Lübeck. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Mark Elbing, Professor für Organische Chemie, arbeitet sie an dem Projekt SolarAlgen.

Ziel des Projektes ist es, natürliche Farbstoffe aus Mikroalgen zu verwenden, um damit Solarzellen zu konstruieren. Derzeit werden für die Produktion von Solarzellen hauptsächlich anorganische Materialien wie Silizium eingesetzt – die Herstellung von reinem Silizium ist aber energieintensiv und erzeugt viel Abfall. Mit den algenbasierten Materialien suchen wir nach umweltfreundlichen Alternativen

, schildert Buczek.

Dafür wird zunächst aus Algen ein Farbstoff gewonnen, der anschließend zur Verbesserung seiner Eigenschaften in Farbstoffsolarzellen chemisch modifiziert wird. Der Clou dabei ist, dass wir das Material auf molekularer Ebene so strukturieren können, dass es die unterschiedlichen Wellenlängen von Licht optimal ausnutzt

, erklärt Elbing.

Für uns in der angewandten Wissenschaft ist es nicht so spannend, das letzte Prozent Wirkungsgrad aus Solarzellen zu kitzeln

, sagt Mark Elbing, der seit sieben Jahren an der TH Lübeck lehrt und forscht. Natürlich ist es aus Forschungssicht interessant, die Leistung von Solarzellen so weit wie möglich zu optimieren

, ergänzt er. Was uns an der TH Lübeck aber beschäftigt, sind darüberhinausgehende Aspekte – etwa die Frage, wie umweltfreundlich und nachhaltig die Produktion ist oder welche Art der Herstellung am wirtschaftlichsten ist.

In ihren Laboren geht es Nadine Buczek und Mark Elbing deshalb in erster Linie darum, die Grundlagen für die Herstellung solcher Solarzellen zu untersuchen. Für die Umsetzung brauchen wir dann die Industrie, die hoffentlich die Vorzüge der Algen-Solarzellen erkennt – die reichen von der umweltfreundlicheren Produktion über das leichtere Recycling bis hin zu Materialeigenschaften wie der Biegsamkeit – Algen-Solarzellen lassen sich in Form von Folien auch auf gebogene Oberflächen aufbringen.

Von Abwärme zu Strom: Die Zukunft der Thermoelektrik mit innovativen Materialien

Doch nicht nur Algen, sondern auch Abwärme kann für die Energieerzeugung genutzt werden: Elbing und Buczek arbeiten gemeinsam an thermoelektrischen Generatoren, um Wärme direkt in Strom umzuwandeln. Wir forschen dabei mit Materialien, die durch ihre speziellen Eigenschaften das Potential besitzen, die Effizienz von thermoelektrischen Generatoren erheblich zu steigern

, erklärt Elbing. Durch gezielte Manipulation der Nanostrukturen können wir die elektrische Leitfähigkeit optimieren und gleichzeitig die thermische Leitfähigkeit senken – entscheidend für den Erfolg dieser Technologie

, fügt Buczek hinzu.

Die möglichen Anwendungen sind vielfältig: Denkbar wäre der Einsatz in Kleidungsstücken, die Körperwärme in Strom umwandeln und damit Geräte wie Herzschrittmacher versorgen könnten

, schildert Elbing.

Zusätzlich stellt die Nutzung von Abwärme aus industriellen Prozessen ein großes Potential dar. Wenn diese Abwärme zur Stromerzeugung genutzt werden könnte, wäre das ein großer Schritt nach vorn

, sagt Buczek. Der Einsatz von diesen neuartigen thermoelektrischen Materialien in thermoelektrischen Generatoren könnte somit neue Möglichkeiten in der Energiegewinnung eröffnen und dazu beitragen, dass thermoelektrische Generatoren breiter eingesetzt werden und bald nicht mehr nur eine Nische besetzen.

Das Netz: Erneuerbare Energien

verteilen und speichern

Intelligent von A nach B

Nach der Erzeugung der (erneuerbaren) elektrischen Energie gilt es, den Strom zu den Verbrauchern zu transportieren. Im Idealfall gibt es hierfür ein intelligentes Energiesystem aus Erzeugern, Verbrauchern, Speichern und der dazwischenliegenden Netzinfrastruktur, das optimal aufeinander abgestimmt ist. Ziel ist eine 100-prozentige Quote aus erneuerbaren Energien ohne Netzengpässe oder Überlastungen. Mit der Entwicklung solch intelligenter Systeme beschäftigt sich Professor Christian Töbermann.

Sein Schwerpunkt sind die Netze. Energienetze sind besonders wichtig, weil Autarkie für Einzelhaushalte extrem unwirtschaftlich wäre

, erläutert Töbermann. Auch auf Quartiersebene ist ein autarker Ansatz eher nicht zielführend.

Der Grund dafür liegt in unterschiedlichen Erzeugungs- und Verbrauchszeiten. Produziert die heimische Photovoltaikanlage eines Einfamilienhauses beispielsweise nachmittags Strom, wenn die Familie nicht zu Hause ist, ergibt das in einem autarken System nur solange Sinn, bis der Speicher voll ist. Danach müsste die Anlage abgeregelt werden. Den Speicher so groß zu dimensionieren, dass an keinem Tag eine Abregelung erfolgen müsste, wäre aber aus Kostengründen auch nicht sinnvoll.

Setzt man jedoch nicht auf Autarkie sondern auf ein intelligentes Energiesystem, kann die erzeugte Energie zu einem anderen Verbraucher fließen, dessen Energiebedarf am Nachmittag höher ist als die dortige Photovoltaik-Anlage decken kann. Wenn man die jetzige bundesweite Planung für Photovoltaik und Windenenergie ohne Netzausbau durchführt, würde das in relativ kurzer Zeit dazu führen, dass ein Großteil dieser Anlagen abgeregelt werden müsste

, so Töbermann. Allerdings wäre auch so viel Netz, dass man ohne Abregelung auskäme, weder wirtschaftlich noch politisch vertretbar. Es geht um ein sinnvolles Zusammenspiel zwischen Ausbau von Erzeugung, Speicherung und Netzinfrastruktur sowie um eine intelligente Verteilung und Nutzung.

Für einen dennoch erforderlichen Netzausbau sind dann auch je nach Spannungsebene des Netzes sehr unterschiedliche Planungs- und Umsetzungszeiten notwendig. Während ein Ausbau im Niedrigspannungsnetz in wenigen Monaten bis circa zwei Jahren umgesetzt werden könne, sei für höhere Spannungsebenen eine deutlich längere Zeitspanne einzuplanen.

Umso wichtiger ist eine effiziente Nutzung des Netzes mittels moderner IT-Systeme. Bisher ist der Netzbetrieb darauf ausgerichtet, den aktuellen Netzzustand in Leitwarten für menschliche Entscheider*innen aufzubereiten. Gerade in den Niederspannungsnetzen, in denen künftig immer mehr E-Autos und Wärmepumpen angeschlossen werden, muss man viele kleinteilige Informationen erfassen. Mit der zunehmenden Komplexität des zukünftigen Systems werden daher automatisierte Entscheidungen sinnvoll

, so Töbermann.

Interessant findet der Netzplanungs-Spezialist auch die sektorübergreifende Betrachtung der Energienetze: Neben dem elektrischen Stromnetz wird dabei beispielsweise auch das Wasserstoffnetz und die Verknüpfungspunkte der unterschiedlichen Netze betrachtet. Das groß angelegte Verbund-Forschungsprojekt Norddeutsches Reallabor, in dem auch Töbermann mitwirkt, hat u. a. zum Ziel, auch in solchen sektorübergreifenden Systemen gute Lösungen zu finden und zu ermitteln, welches Netz man wie weit ausbauen muss. So können sich die Netze perspektivisch stützen und nicht jedes Netz muss zu 100% ausgebaut werden.

Elektromobilität:

Laden und Speichern an einem Ort

Das Wissenschaftszentrums Elektromobilität, Leistungselektronik und dezentrale Energieversorgung (EMLE) der TH Lübeck beschäftigt sich insbesondere mit der Frage, wie ein Ladepark für Elektroautos möglichst geschickt in das Netz integriert werden kann. E-Autos sind relativ große Verbraucher, die unregelmäßig am Netz sind: Elektromobilität ist nicht nur eine Frage der Energieerzeugung und -Verteilung, sondern vor allem der Speicherung

, sagt Clemens Kerssen, Sprecher des EMLE.

In größeren Ladeparks, beispielsweise auf den Autobahnraststätten, wird das Problem besonders deutlich: Wenn viele Autos gleichzeitig in einem Ladepark laden, dann führt das zu Leistungsspitzen im Netz, weil die Wallboxen nicht miteinander kommunizieren

, so Kerssen. Die Wissenschaftler*innen des EMLE haben sich des Problems angenommen, und ein modulares, hoch skalierbares Ladeparksystem entwickelt. Während an Autobahnraststätten ein besonders schnelles Laden erstrebenswert erscheint, ist es für Firmen-Ladeparks interessant, viele Autos eher langsam zu laden, da die Beschäftigten sowieso den ganzen Tag an der Arbeit sind und ihre Autos in dieser Zeit nicht benötigen.

Das EMLE-Ladeparksystem ermöglicht beide Szenarien und alles dazwischen: Die Wallboxen kommunizieren untereinander und ein zugeschalteter Hochleistungsspeicher fängt Lastspitzen ab. Das ermöglicht auch sehr schnelles Laden. Wie das aussieht, zeigt Kerssen im Video.

Apropos anwenderorientiert: Am Ende muss für den Verbraucher noch eine transparente und flexible Bezahlmöglichkeit integriert werden. Ganz schön viele Variablen: Welches Masterbrain hat da bei der Steuerung den Hut auf? Eine Künstliche Intelligenz ist da unverzichtbar

, so Kerssen.

Wasserstoff, Hoffnung für die Landwirtschaft

Die Landwirtschaft ist derzeit besonders abhängig von fossilen Ressourcen

, sagt Maximilian Schüler, Professor für Umweltwissenschaften an der TH Lübeck. Viele Landmaschinen seien zu groß und zu schwer für den Einsatz von Batterien. Wasserstofftechnologie biete aber enorme Potenziale, um den Sektor nachhaltiger zu gestalten und die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu reduzieren. Gleichzeitig sieht Schüler in der Landwirtschaft ideale Voraussetzungen, um erneuerbare Energien auf Basis bereits existierender Technologien zu nutzen.

Ein zentrales Problem der Landwirtschaft ist der hohe Energiebedarf während der Erntezeit. Dieser konzentriert sich oft auf wenige Tage auf einem Hof und bundesweit auf etwa einen Monat. In dieser Phase wird eine enorme Menge an Energie benötigt, während der Energieverbrauch im restlichen Jahr deutlich geringer ist. Hier könne Wasserstoffspeicherung eine entscheidende Rolle spielen. Erneuerbare Energien, die über das Jahr aus Wind- und Sonnenenergie gewonnen werden, könnten in Wasserstoffspeichern zwischengelagert und zur Erntezeit gezielt genutzt werden, um den hohen Bedarf zu decken.

Die Menge an fossiler Energie, die zur Produktion von Lebensmitteln benötigt wird, könnte so erheblich verringert werden

, sagt Schüler. Gleichzeitig wird die Landwirtschaft unabhängiger von den volatilen Preisen regenerativer Energieträger und kann langfristig stabilere und nachhaltigere Produktionsbedingungen schaffen.

TH Lübeck: Netzwerkknotenpunkt in der Region

Die TH Lübeck ist ein Netzwerkknotenpunkt für Forschung und Transfer im Bereich erneuerbare Energien. Die Hochschule fördert aktiv den Austausch zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Kommunen, insbesondere in der Hansebelt-Region, die als Modellregion für die Energie-, Wärme- und Mobilitätswende dient.

Ein Beispiel für diese Zusammenarbeit ist das Fokusfeld Energie / Smart City im Projekt Hanseinnovation Matrix. Hier werden digitale Smart-City-Ansätze mit den Herausforderungen der Energiewende kombiniert. Die Region bietet eine gute Grundlage, um innovative Lösungen zu entwickeln, die erneuerbare Energien, Mobilität und Infrastruktur miteinander verbinden. Ein zentrales Thema ist dabei, wie intelligente Systeme in einer Smart City erfolgreich umgesetzt werden können, wobei die Integration erneuerbarer Energien in bestehende Infrastrukturen im Fokus steht.

Die TH Lübeck treibt auch im Rahmen der CONBAU Nord – zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen (ARGE), der IB.SH und der Messe NordBau – die Wärmewende im Wohnungsbau voran. Im Rahmen des Baukongresses bringt sie Expertinnen und Experten branchenübergreifend zusammen, um praxisnahe Lösungen für die Gebäude- und Energiebranche zu diskutieren. Dabei werden komplexe Themen aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Die Wärmewende ist lokal und persönlich, steht aber gleichzeitig in enger Wechselwirkung mit dem Umbau der gesamten Energieinfrastruktur. Für die erfolgreiche Umsetzung brauchen wir koordinierte Initiativen, informierte Entscheidungen und beherztes Handeln aller Akteure - von den Gebäudeeigentümern und Planern über die Verwaltung bis hin zu den Bauschaffenden und Energieversorgern

, erklärt Initiator Professor Sebastian Fiedler.

Als Teil des Verbundprojekts Norddeutsches Reallabor (NRL) widmet sich die TH Lübeck der Erprobung von Wegen zur Klimaneutralität durch den Umbau energieintensiver Sektoren, insbesondere in der Industrie und Mobilität. Mehr als 50 Partner aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik arbeiten zusammen, um nachhaltige Innovationen zu schaffen und den Industriestandort Norddeutschland zu stärken. Mit dem Einsatz von Wasserstofftechnologie und Abwärmenutzung zielt das NRL darauf ab, bis 2035 die CO2-Emissionen um 75 % zu reduzieren und eine Modellfunktion für Sektorenkopplung in Deutschland und Europa zu übernehmen.

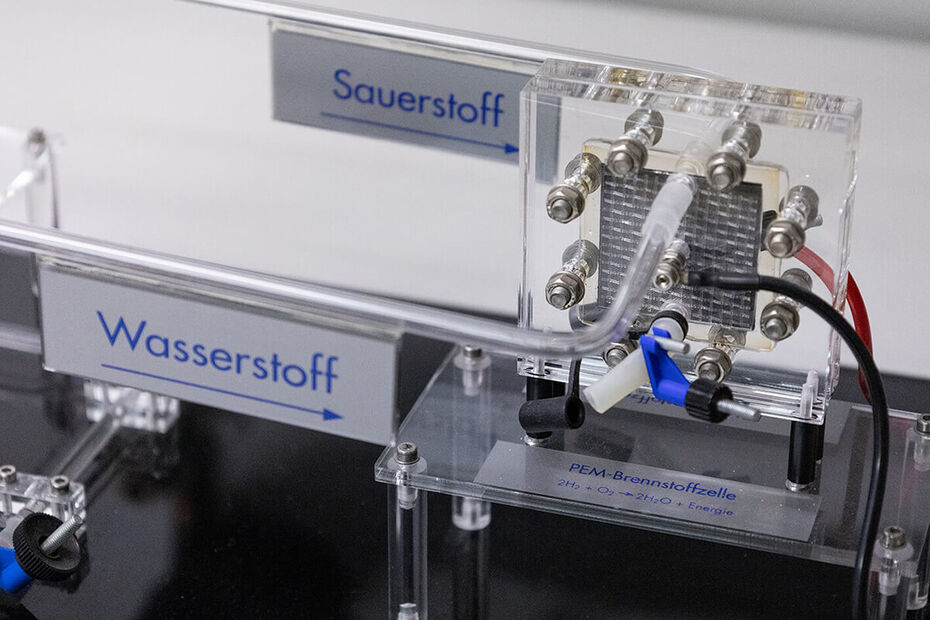

Zusätzlich engagiert sich auch das Land Schleswig-Holstein für die Wasserstofftechnologie: Es verfolgt das Ziel, eine führende Rolle in der Wasserstoffwirtschaft zu übernehmen, und fördert den Aufbau eines regionalen Netzwerks. Die TH Lübeck ist Teil dieser Wasserstoff-Forschungscommunity hy.sh. Das beeinflusst auch die Lehre: Ein eigens angeschafftes Wasserstoffsystem ermöglicht es den Studierenden, alle relevanten Schritte der Wasserstoffproduktion und -nutzung praktisch zu erlernen.

Energiewende im Gebäudesektor

Der Gebäudesektor ist für über 30% des Endenergieverbrauchs in Deutschland verantwortlich und damit bedeutend für das Gelingen der Energiewende. Im Neubau gibt es heute viele Möglichkeiten den Energieverbrauch schon im Entwurf zu reduzieren. Auch erneuerbare Energiequellen, wie zum Beispiel PV-Anlagen auf den Dächern oder Wärmepumpen, die Umweltwärme nutzen, können eingesetzt werden. Worin besteht dann die Herausforderung? Die Reduzierung des Energieverbrauchs von Bestandsgebäuden stellt eine große Herausforderung dar. Der Gebäudebestand in Städten und Quartieren oder auch alleinstehende Gebäude machen heute den großen Teil des Energieverbrauchs im Gebäudesektor aus

, sagt Dirk Schwede, Professor für Energie- und Gebäudetechnik am Fachbereich Bauwesen der TH Lübeck.

Was sind die Lösungen? Als Schlüssel zur Energiewende gilt heute zum einen die energetische Sanierung von Gebäuden zur Reduzierung des Endenergieverbrauchs und zum anderen die klimaneutrale Bereitstellung der Energie in Form von Strom und Wärme aus erneuerbaren Quellen. Hier ist es wichtig, ausgewogene und wirtschaftliche Sanierungskonzepte für einzelne Gebäude und im Verbund von Quartieren zu entwickeln, die in der Praxis technisch und unter den sozio-ökonomischen Bedingungen vor Ort umgesetzt werden können. Dabei spielt natürlich auch die aktuelle Förderlandschaft für die energetische Sanierung von Gebäuden und Quartieren eine bedeutende Rolle

, sagt Dirk Schwede. Auch organisatorische Fragestellungen seien wichtig: Wie saniere ich bewohnte Gebäude?

Technische Fragestellungen wie: Ist die Heizungsanlage für die Versorgung mit einer Wärmepumpe geeignet?

oder Wird es an dieser Stelle in Zukunft eine klimaneutrale Fernwärmeversorgung geben?

werden ebenso häufig gestellt.

Zu beiden Ansätzen forscht und lehrt Prof. Dirk Schwede an der TH Lübeck, er ist ein international gefragter Experte für energieeffiziente, klimagerechte und nachhaltige Gebäude. In dieser Rolle vernetzt er sich lokal und international. Ein lokales Beispiel ist die Community of Practice: In der Community of Practice (CoP) bringen wir Akteure in dem Themenfeld der Energiewende im Gebäudesektor aus der Region Lübeck zusammen, um hier relevante Themen zu diskutieren und den Austausch zwischen den Akteursgruppen zu fördern

, sagt Schwede.

Digitale Gebäudemodelle als Schlüssel fürs Energiesparen

Doch nicht nur Neubauten sind relevant: viele der bestehenden Gebäude werden bis zum Zieljahr für die Klimaneutralität nicht mehr grundlegend angefasst, müssen aber trotzdem ihren Beitrag leisten. Dieser liegt dann nicht in der energetischen Sanierung, sondern in der Gebäudebetriebsoptimierung und Nutzereinbindung. Um die dort vorhandenen Potentiale zu heben, hat ein interdisziplinäres Forschungsteam der TH Lübeck ein Projekt initiiert: Digitale Infrastruktur für einen nachhaltigen Gebäudebetrieb (DING) heißt es.

Im Rahmen des Projektes werden typische Bestandsgebäude für Lehre, Forschung und Verwaltung am Campus der TH Lübeck unter die Lupe genommen. Das Ziel: Die Forscher*innen wollen Daten sammeln und zur Verfügung stellen, die es erlauben, die Nutzung der Gebäude im Zusammenhang mit Energieverbrauch und Energieversorgung zu erforschen. Darauf basierend entwickeln sie weitere Strategien, wie der Energieverbrauch gesenkt und vermehrt erneuerbare Energie genutzt werden können. Dazu arbeiten vier Fachgebiete aus den Fachbereichen Bauwesen, Elektrotechnik und Informatik sowie Angewandte Naturwissenschaften der TH Lübeck zusammen.

Investiert wurde unter anderem in moderne stationäre und mobile Messtechnik – zum Beispiel Raumluft-, Fenster-, Heizungs- und Lichtsensoren, Wärmemengen- und Stromzähler sowie Sensoren zur Erfassung der Gebäudenutzung und des Wetters. Darüber hinaus wurden digitale Modelle der Gebäude erstellt, die alle Informationen enthalten, die für Simulationen zur Entwicklung innovativer Betriebsstrategien benötigt werden. DING ermöglicht es uns, umfassende Forschungsprojekte mit dem Fokus Gebäudebetriebsoptimierung und Nutzereinbindung umzusetzen und dabei innovative Ansätze und Methoden in einem Reallabor zu erproben

, beschreibt Projektleiter Professor Sebastian Fiedler den Mehrwert und die Nachhaltigkeit dieses Projekts.

Simulieren für eine effizientere Energiewende

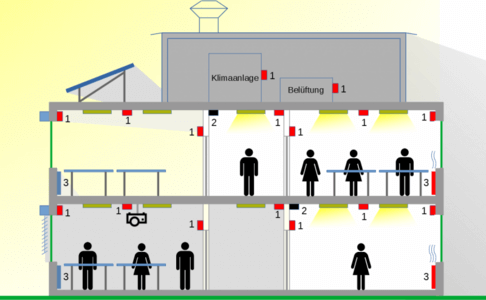

Animation der Belüftung eines Gebäudes. Quelle: Christian Blatt.

Die Daten des DING-Projekts können beispielsweise in die Gebäudesimulation einfließen. Häufig ist nicht klar, welche energetische Maßnahme die erfolgversprechendste bei einem Gebäude ist. Denn: Gebäudeplanung und Anlagentechnik müssen zusammenpassen.

Christian Blatt ist Professor für Gebäudesimulation und -optimierung. Das Schöne an einer Gebäudesimulation ist, dass man sieht, was man tut

, erläutert er. Man kann viele unterschiedliche Szenarien gegenüberstellen und so die beste Lösung finden.

Dabei sieht man beispielsweise verschiedene Klimaschichten im Gebäude, welche Temperatur auf welcher Höhe herrscht und wie sich die Luftströmung bewegt. Dadurch lässt sich beispielsweise die optimale Anzahl, Höhe und Größe der Fenster oder Ein- und Auslässe von Lüftungsanlagen und die richtige Anlagentechnik bestimmen.

Während bei einer Neubauplanung die Rahmendaten klar sind, geht es beim Bestandsbau erstmal um die Erfassung der notwendigen Informationen: Inwiefern sind noch korrekte Baupläne vorhanden? Wie dick sind die Wände? Welche Materialien sind verbaut? Was ist für die Baualtersklasse in der jeweiligen Region typisch? Teilweise werden auch Messungen im Gebäude vorgenommen. Ziel ist ein detailliertes Raumbuch, das die Grundlage der Simulation darstellt. Mit den Informationen baut man das Gebäude von Grund auf nach

, so Blatt, dann kann man anfangen, beispielsweise die Wärmeversorgung zu simulieren und zu optimieren.

Oft gehe es auch darum, Überhitzung zu vermeiden und den sommerlichen Wärmeschutz zu optimieren. Gerade große Glasflächen sei da tückisch. Da muss man sich dann Gedanken machen, inwiefern man mit passiven Lüftungskonzepten und Verschattungen oder Klimatechnik arbeitet, sonst hat man schnell 50 Grad im Haus

, so Blatt.

Besonders geeignet für das Besondere

Die Simulation lohne sich zurzeit insbesondere bei außergewöhnlichen, repräsentativen Gebäuden, zum Beispiel Museen, erzählt Blatt. Aber auch komplexe

Fabriken, bei denen zusätzlich zu externen Faktoren wie Sonneneinstrahlung auch Maschinenabwärme etc. betrachtet werden müssen, stellen ein interessantes Anwendungsfeld dar.

Nicht zuletzt interessiert sich Blatt für Altbauten. Oft stellen sich Eigentümer*innen die berechtigte Frage, inwiefern beispielsweise eine Wärmepumpe bei ihnen wirtschaftlich ist. Und wenn sie Sinn ergibt, wie sie genau ausgelegt sein muss. Oft ergeben sich Fragen bei Photovoltaik oder Solarthermie auch unter Berücksichtigung der Vorgaben des Denkmalschutzes. Je ungewöhnlicher ein Gebäude ist, desto fehleranfälliger wird das Standard-Vorgehen, das eine Berechnung nach bestimmten Normtabellen vorsieht. Ich bin überzeugt davon, dass in 10 Jahren bei vielen Gebäuden, zumindest im höherwertigen Bereich, auch simuliert wird. Irgendwann möchte ich aber auch nochmal ein Forschungsprojekt zu Standard-Bauten machen, bei dem sich die Ergebnisse von Gebäude zu Gebäude gut übertragen lassen

, sagt Blatt, Ich glaube, dass man da noch viel bewegen kann, denn Gebäudesimulation kann viele Fehler vermeiden und Kosten reduzieren.

Vorausschauend geregelt!

Ist erstmal die Entscheidung für ein Heizsystem getroffen, kommt Ulf Lezius ins Spiel. Wärmepumpen seien beispielsweise Geräte, die besonders effizient laufen, wenn sie gleichmäßig über einen längeren Zeitraum in Betrieb sind und nicht plötzlich bei einem Kälteeinbruch sehr viel Wärme liefern müssen. Daher arbeitet Lezius an einem System, das Wettervorhersagen, Heizsysteme und Modelle von Gebäuden –wie sie beispielsweise aus dem DING-Projekt abgeleitet werden können – miteinander kombiniert. Das automatisierte, vorausschauende Heizen wird dabei zusätzlich auf die Nutzung des jeweiligen Raums optimiert: Wird ein Kinosaal eher in den Abendstunden genutzt, berechnet ein Algorithmus, wann die Wärmepumpe vor dem Kälteeinbruch idealerweise anspringen und mit welcher Intensität sie dann heizen sollte, um rechtzeitig und energieeffizient die gewünschte Temperatur zu erreichen. Damit das funktioniert, werden alle 15 Minuten aktuelle Daten vom Gebäude, aus der Wettervorhersage, der Raumbelegungsplanung und von der echten Raumbelegung genommen. Daraus wird simuliert, welche Heizstrategie die beste ist.

Besonders relevant werden die Optimierungen für große Wärmepumpen in Fernwärmenetzen. Zukünftig ist es auch denkbar, das System um Daten aus der Stromproduktion zu ergänzen. Ist beispielsweise besonders viel erneuerbarer und günstiger Windstrom im Stromnetz, kann das das Ergebnis der Simulation der Heizstrategie maßgeblich beeinflussen. Ulf Lezius ist überzeugt: Wir brauchen smarte Strategien zur Vorhersage, Regelung und Steuerung von Energiesystemen.

Energieeffizientes und nachhaltiges Bauen im Ausland

Der Gebäudesektor ist nicht nur in Deutschland ein wesentlicher Faktor für die nachhaltige Transformation. Weltweit trägt er in bedeutendem Maße zum Ausstoß von Treibhausgasen, aber auch zum Ressourcenverbrauch in Form von Baumaterialen, zum Flächenverbrauch und zum Abfallaufkommen bei. Auf der anderen Seite bildet die gebaute Umwelt den Rahmen für das Leben mit Komfort und Lebensqualität.

Daher arbeitet Prof. Dirk Schwede, der in der Vergangenheit in Australien, Asien und im mittleren Osten als Forscher und beratender Ingenieur gearbeitet hat, an verschiedenen Projekten zum nachhaltigen Bauen im Ausland. Im BMBF geförderten Projekt Klimaangepasste Materialforschung für den Sozioökonomischen Kontext in Vietnam (CAMaRSEC) untersuchte ein großes Konsortium von Wissenschaftler*innen aus Deutschland und Vietnam den Einsatz von nachhaltigen Baumaterialen für Gebäude im tropischen Klima in Vietnam. Im BMBF-Projekt Ressourceneffizientes Bauen mit nachhaltigen Baumaterialien (ReBuMat) wurde die interdisziplinäre Vernetzung von Forscher*innen und Praktikern zum Einsatz von nachhaltigen Baumaterialien gefördert.

Prof. Dirk Schwede arbeitet im Bereich der nachhaltigen Entwicklung und Transformation des Bau- und Gebäudesektors in anderen Ländern im Rahmen von Projekten zur technischen Entwicklungszusammenarbeit. Dabei spielen diese Themen eine bedeutende Rolle: energieeffiziente Heizung, Kühlung und Belüftung von Gebäuden, ressourceneffizientes Bauen und die Lebenszyklusbetrachtung von Gebäuden sowie im Zusammenhang damit die Gestaltung von Bewertungs- und Finanzierungsinstrumenten für nachhaltige Gebäude und Quartiere in Ländern auf verschiedenen Entwicklungsstufen der Bauindustrie.

Fachkräfte sind das A und O

Ich werde von zahlreichen Unternehmen angesprochen, ob ich Ihnen nicht jemand mit technischem Verständnis vermitteln könnte

, sagt Christian Blatt. Egal, ob in nachhaltiger Gebäudetechnik, in Regelungs-, Leitungs- oder Mikroprozessortechnik – Bedarf an Fachkräften besteht überall. Wir haben an der TH Lübeck zum Glück eine ganze Reihe von Studiengängen, in denen wir Menschen für die Herausforderungen der Energiewende qualifizieren – und wir freuen uns immer über Bewerberinnen und Bewerber

, sagt Jochen Abke, Vizepräsident für Studium und Digitalisierung der TH Lübeck. Keine Angst müssen Studienwillige vor Mathematik haben. In Gesprächen hören wir oft die Sorge, dass das eigene Mathematikverständnis nicht für das Studium reicht. Wir haben dafür extra Vorkurse, um alle Studierenden optimal auf das Studium vorzubereiten. Auch unsere Lehrenden sind gerne bereit, während des Studiums persönlich mit Rat und Tat zu unterstützen.

Eine einfache LED-Lampe verbraucht heute nur rund ein Zehntel der Energie, die eine Glühbirne früher benötigte. Ein energietechnischer Fortschritt, der nicht bei allen direkt gut ankam. Was der Industrie damals half und zum Durchbruch der LED-Technologie führte, war eine klare politische Rahmensetzung

, sagt Dr. Norbert Reintjes. Er ist Professor für Industrielle Ökologie am Fachbereich Angewandte Naturwissenschaften der TH Lübeck. Er leitete zuvor in einem Beratungsunternehmen das Themenfeld Umweltverträgliche Produkte und Produktsysteme. Neben der Entwicklung von Umweltzeichen spielte die Gestaltung der Ökodesign-Richtlinie und der Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung auf EU-Ebene eine zentrale Rolle.

Die Haushaltsbeleuchtung ist ein Beispiel dafür, wie seit den 2000er Jahren ordnungspolitische Instrumente der EU-Produktpolitik entscheidend zur Steigerung der Energieeffizienz energieverbrauchsrelevanter Produkte in Haushalt, Gebäuden und Industrie beigetragen haben. Angesichts der massiven Klimakrise ist neben Effizienzsteigerungen ein sehr schneller und vollständiger Umstieg auf Erneuerbare Energiequellen erforderlich

, sagt Norbert Reintjes. Auch zu diesem Konsistenz-Ansatz würden rechtliche Vorgaben und Anreizsysteme die Rahmenbedingungen setzen und damit maßgeblich über die Geschwindigkeit der Umsetzung entscheiden.

Sehr viel schwerer als mit den beiden Säulen Effizienz und Konsistenz tun sich die politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Strukturen mit dem dritten Ansatz: der Suffizienz. Sie wird häufig mit schmerzhaften Verzicht und technologischem Rückschritt gleichgesetzt, bedeutet aber eigentlich ‚ausreichend/genügend‘

, erklärt Norbert Reintjes. Ein geringerer Konsum könne schließlich durchaus auch positiv wahrgenommen werden und zu mehr Lebensqualität beitragen.

Im Gesamtbild reduzieren Effizienz und Suffizienz im Energiebereich den Gesamtenergiebedarf, der dann durch Erneuerbare Energien gedeckt werden muss. Die Entwicklungen der letzten Jahrzehnte zeigen, dass Bestrebungen zu mehr Effizienz und Umstellung auf Erneuerbare Energien zwar erforderlich sind, der Suffizienz aber eine zentrale Rolle bei der Bewältigung der Klimakrise zukommt

, schließt Reintjes ab.

TH Lübeck: Praktische Lösungen für eine

klimaneutrale Energieversorgung

Unsere Gesellschaft wird weiter Strom verbrauchen – an der TH Lübeck überlegen daher Lehrende gemeinsam mit Studentinnen und Studenten, wie er klug erzeugt werden kann. Sei es durch Leichtbau-Lösungen für die Schifffahrt, Solar-Algen oder thermoelektrische Generatoren. Die gewonnene Energie muss im Anschluss klug und effizient verteilt werden. Auch dafür arbeiten Menschen an der TH Lübeck und entwickeln technische Systeme, die das Netz optimal nutzen. Sei es auf der Ebene der großen Netzplanung oder bei der Verbesserung der dezentralen Netze, beispielsweise für Ladeparks für E-Autos.

Und wir schaffen Lösungen für effizientere Wärmenutzung in Gebäuden, indem wir messen, simulieren und Materialien sowie deren Produktion unter verschiedensten Bedingungen untersuchen. Und ganz wichtig: Wir qualifizieren Fachkräfte, die in allen Bereichen der Energiewende tatkräftig mit anfassen. Ohne Übertreibung kann die TH Lübeck also für sich in Anspruch nehmen, gut darin zu sein, Maßnahmen zu Effizienz und Konsistenz zu optimieren.

Was sich jedoch nicht technisch lösen lässt, ist die Suffizienz, also die Genügsamkeit. Hier kommt es auf uns alle als Gesellschaft an.

Kontakt

| Prof. Dr. rer. nat.

Dipl.-Phys.

Markus Riotte | |

| Telefon: | +49 451 300 5373 |

| E-Mail: | markus.riotte@th-luebeck.de |

| Raum: | G.2 17-1.11 |

| Prof. Dr. rer. nat.

Nadine Buczek | |

| Telefon: | +49 451 300 5167 |

| Fax: | +49 451 300 5512 |

| E-Mail: | nadine.buczek@th-luebeck.de |

| Raum: | D.2 20-0.06 |

| Prof. Dr. rer. nat.

Mark Elbing | |

| Telefon: | +49 451 300 5010 |

| E-Mail: | mark.elbing@th-luebeck.de |

| Raum: | G.1 13-0.10 |

| Prof. Dr.-Ing.

J.-Christian Töbermann | |

| Telefon: | +49 451 300 5184 |

| E-Mail: | christian.toebermann@th-luebeck.de |

| Raum: | F.9 21-0.07 |

| Prof. Dr. rer. agr.

Maximilian Schüler | |

| Telefon: | +49 451 300 5554 |

| E-Mail: | maximilian.schueler@th-luebeck.de |

| Raum: | G.1 13-0.26 |

| Prof. Dipl.-Ing.

Sebastian Fiedler | |

| Telefon: | +49 451 300 5499 |

| E-Mail: | sebastian.fiedler@th-luebeck.de |

| Raum: | E.1 14-0.19 |

| Prof. Dr.

Dirk Schwede PhD | |

| Telefon: | +49 451 300 5367 |

| E-Mail: | dirk.schwede@th-luebeck.de |

| Raum: | E.1 14-1.20 |

| Prof.

Christian Blatt M.Sc. | |

| Telefon: | +49 451 300 5789 |

| Fax: | +49 451 300 5079 |

| E-Mail: | christian.blatt@th-luebeck.de |

| Raum: | E.1 14-1.23 |

| Prof. Dr. rer. nat.

Dipl.-Biol.

Norbert Reintjes | |

| Telefon: | +49 451 300 5241 |

| Fax: | +49 451 300 5512 |

| E-Mail: | norbert.reintjes@th-luebeck.de |

| Raum: | G.1 13-0.24 |

| Clemens Kerssen

M.Sc.

| |

| Telefon: | +49 451 300 5428 |

| E-Mail: | clemens.kerssen@th-luebeck.de |

| Raum: | F.5 4-0.19 |

| Prof. Dr.-Ing.

Ulf Lezius | |

| Telefon: | +49 451 300 5392 |

| E-Mail: | ulf.lezius@th-luebeck.de |

| Raum: | G.2 17-2.07 |

Fachgruppen

Angewandte Photonik

Photonik ist die Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts und treibt Innovationen in Telekommunikation, Medizintechnik, Automobilindustrie und Quantentechnologie voran. Von Lasertechnik über optische Sensoren bis hin zu photonischen Chips - diese Zukunftstechnologie bietet herausragende Karrierechancen. Als Photonik-Spezialist gestalten Sie die digitale Transformation mit und profitieren von exzellenten Jobperspektiven in der Hightech-Branche.

Intelligente Energienutzung

Das Wissenschaftszentrum für intelligente Energienutzung (WiE) entwickelt innovative Lösungen für die Energiewende und Smart Energy Systems. Forschungsschwerpunkte sind KI-basierte Energieoptimierung, intelligente Netze und nachhaltige Energiewirtschaft. Durch interdisziplinäre Zusammenarbeit entstehen zukunftsweisende Technologien für Energieeffizienz und CO2-Neutralität. Als Kompetenzzentrum für moderne Energiesysteme gestalten wir die klimaneutrale Zukunft aktiv mit.

Materialien für Speicher und Regenerative Energiesysteme

Revolutionäre Materialforschung ist der Schlüssel zur erfolgreichen Energiewende. Unsere Fachgruppe entwickelt innovative Materialien mit photoelektrischen, thermoelektrischen und elektrochemischen Eigenschaften für Batterietechnologie, Solarzellen und Brennstoffzellen. Von Perowskit-Solarzellen über Festkörperbatterien bis hin zu Wasserstoffspeichern - hier entstehen die Energiespeicher der Zukunft. Spitzenforschung für nachhaltige Energietechnologien.

Nachhaltiges Planen, Bauen und Betreiben

Green Building und nachhaltiges Bauen sind die Antwort auf den Klimawandel im Bausektor. Unser Ansatz verbindet ökologische Verantwortung mit wirtschaftlichem Erfolg und sozialer Gerechtigkeit. Von Cradle-to-Cradle-Konzepten über Energieplus-Gebäude bis hin zu Smart Building Management - wir entwickeln Lösungen für klimaneutrales Bauen. Für eine lebenswerte Zukunft innerhalb der planetaren Grenzen und nachhaltigen Stadtentwicklung.

Photovoltaik

Seit 1976 ist die TH Lübeck Pionier der Solarforschung in Deutschland. Unser historisches Solarhaus von 1982 markierte den Beginn der PV-Forschungstradition. Heute entwickeln wir hocheffiziente Solarzellen, innovative Modultechnologien und intelligente PV-Systeme. Von Perowskit-Tandemzellen über schwimmende Solaranlagen bis hin zu Building Integrated Photovoltaics - wir gestalten die solare Energiezukunft. Weltklasse-Solarforschung made in Lübeck.

Umwelt- und Klimaschutz

Klimaschutz braucht konkrete Lösungen: Unsere Fachgruppe entwickelt praxisnahe Maßnahmen für wirksamen Umwelt- und Klimaschutz. Schwerpunkte sind CO2-Reduktion, Kreislaufwirtschaft, Biodiversitätsschutz und nachhaltige Ressourcennutzung. Durch interdisziplinäre Forschung und Technologietransfer entstehen innovative Lösungen für die Klimakrise. Als Kompetenzzentrum für angewandten Klimaschutz leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Transformation.

Wissenschaftszentrum für Elektromobilität, Leistungselektronik und Dezentrale Energieversorgung (EMLE)

Das Fachgebiet für Elektromobilität und Leistungselektronik (EMLE) der Technischen Hochschule Lübeck wurde als Forschungsgruppe Erneuerbare Energien und eMobilität (EEeM) im Juli 2012 von Prof. Dr. Tiedemann an der Technischen Hochschule Lübeck gegründet, um sich mit den diversen ungeklärten technischen und rechtlichen Fragen der Energie- und Mobilitätswende zu befassen.

Service für KMU

Nachhaltigkeits-Check der Fachgruppe Intelligente Geschäftsprozesse

Nachhaltige Entwicklung bedeutet, dass Unternehmen sich nicht nur auf die Ökonomie fokussieren, sondern auch langfristige ökologische, soziale und unternehmerische Themen berücksichtigen. Dieser Ansatz ist entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit von KMU‘s, da Kunden, Investoren und Regulierungsbehörden verstärkt Wert auf nachhaltiges Handeln legen.

Energiekoffer des Kompetenzzentrums CoSA

Viele kleine und mittlere Unternehmen stehen gerade vor großen Herausforderungen Energiesparpotentiale zu erfassen und Sparmaßnahmen umzusetzen. Damit sie gezielt vorgehen können und die verschiedenen Möglichkeiten ausprobieren können, haben Forscher des Kompetenzzentrums CoSA der TH Lübeck einen Energiesparkoffer entwickelt. Dieser besteht aus diversen Sensoren, die Verbrauche und damit Einsparpotentiale aufdecken.

JuniorCampus

FRAGEN, FORSCHEN UND BEGREIFEN!

Der JuniorCampus der TH Lübeck ist der Ort für Vorschulkinder, an dem Fragen gestellt, geforscht und Antworten selbst gefunden werden. Hier wird Lernen zum Abenteuer – innovativ, spielerisch und mit viel Raum für eigene Entdeckungen!

Durch praktisches Experimentieren fördern wir nicht nur Wissen, sondern auch soziale Fähigkeiten, kreatives Denken und Empathie. Diese Kompetenzen sind essenziell für die Entwicklung von Kindern und bilden die Basis für ganzheitliches Lernen.

Was erwartet euch? Spannende Fragen wie:

- Warum springt der Toast genau im richtigen Moment hoch?

- Wie schlägt unser Herz – ganz ohne Motor?

- Fallen Äpfel wirklich immer nach unten?

- Und was hat ein Kohlkopf mit Mathematik zu tun?

Taucht ein in die faszinierende Welt der MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik). Vorkenntnisse sind nicht nötig – entscheidend sind Neugier und Offenheit. Begeisterung für MINT-Themen steckt an und macht den Lernprozess zum Erfolgserlebnis.

Macht mit und weckt gemeinsam mit uns die Freude am Entdecken!

Zur Internetseite des JuniorCampus der TH Lübeck >>

Podcast-Folgen

Erneuerbare Energien studieren in folgenden Studiengängen

Angewandte Chemie

B.Sc.

Der Bachelorstudiengang Angewandte Chemie bietet eine praxisorientierte Hochschulausbildung in allen Kernbereichen der modernen Chemie. Studierende erwerben fundierte Kenntnisse in organischer, anorganischer und physikalischer Chemie sowie in innovativen Bereichen wie Materialwissenschaften und Biotechnologie. Beste Karrierechancen in Industrie, Forschung und Entwicklung erwarten die Absolvent*innen.

Bauingenieurwesen

B.Eng.

Das 7-semestrige Bachelorstudium Bauingenieurwesen kombiniert klassische Bautechnik mit nachhaltigen Planungsmethoden und digitalen Technologien wie BIM. Neben Ingenieurmathematik und interdisziplinären Projekten mit Architektinnen stehen Statik, Konstruktion und Umwelttechnik im Fokus. Qualifikation zum/zur Energieberaterin möglich. Exzellente Jobaussichten in Bauunternehmen und öffentlicher Verwaltung.

Allgemeine Elektrotechnik

B.Sc.

Elektrotechnik ist eine der gefragtesten MINT-Disziplinen der Zukunft. Von Elektromobilität über Smart Home bis hin zu erneuerbaren Energien - Elektroingenieur*innen gestalten die digitale Transformation aktiv mit. Der Studiengang vermittelt umfassende Kompetenzen in Automatisierungstechnik, Mikroelektronik und nachhaltigen Energiesystemen. Vielseitige Karrieremöglichkeiten in allen Branchen garantiert.

Angewandte Informationstechnik

M.Sc.

Der Masterstudiengang richtet sich an Elektrotechnik-Absolvent*innen, die sich auf zukunftsweisende Cyber-Physische Systeme, IoT und Industrie 4.0 spezialisieren möchten. Schwerpunkte sind künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und vernetzte Systeme. Die praxisnahe Ausbildung bereitet optimal auf Führungspositionen in der digitalisierten Industrie vor. Beste Berufsaussichten in Innovation und Entwicklung.

Angewandte Physik

M.Sc.

Das Masterstudium verbindet theoretische Physik mit anwendungsorientierter Forschung in Zukunftstechnologien. Studienschwerpunkte sind Quantentechnologie, Nanotechnik, Halbleiterphysik, Solartechnik und KI-Anwendungen. Absolventinnen werden zu gefragten Innovations-Expertinnen für Forschung und Entwicklung in High-Tech-Unternehmen und wissenschaftlichen Instituten ausgebildet. Ausgezeichnete Karriereperspektiven garantiert.

Elektrotechnik - Energiesysteme und Automation

B.Sc.

Ohne Elektrotechnik keine Digitalisierung, keine Elektromobilität, keine Energiewende. Dieser zukunftsorientierte Studiengang fokussiert auf intelligente Energiesysteme, Automatisierungstechnik und nachhaltige Stromversorgung. Von Smart Grids bis zur Robotik - Absolvent*innen gestalten die klimaneutrale Industrie von morgen mit. Hervorragende Berufsaussichten in der wachsenden Green-Tech-Branche erwarten Sie.

Nachhaltige Chemie

M.Sc.

Green Chemistry ist die Chemie der Zukunft: ressourcenschonend, umweltverträglich und innovativ. Unser Masterstudiengang macht Sie zum Experten für nachhaltige Syntheseverfahren, Bioökonomie und grüne Materialien. Mit Kompetenzen in Biotechnologie, Katalyse und Kreislaufwirtschaft leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur Transformation der chemischen Industrie. Spitzenkarriere in nachhaltiger Chemie garantiert.

Nachhaltige Gebäudetechnik

B.Eng.

Climate Engineering für die Zukunft: Dieser innovative Studiengang bildet Ingenieurinnen für energieeffiziente und klimaneutrale Gebäudetechnik aus. Schwerpunkte sind Smart Building Technology, erneuerbare Energiesysteme und nachhaltiges Bauen. Qualifikation zum/zur Energieberaterin inklusive. Als Fachkraft für Green Building Technology gestalten Sie die CO2-neutrale Baubranche aktiv mit. Top-Karrierechancen garantiert.

Physikalische Technik

B.Sc.

Der interdisziplinäre Studiengang verbindet Grundlagenphysik mit industrieller Anwendung und modernen Technologien. Von Laser- und Messtechnik über Materialphysik bis hin zu Quantentechnologie - Absolvent*innen werden zu vielseitigen Problemlösern ausgebildet. Mit breitem naturwissenschaftlich-technischem Know-how sind sie in F&E, High-Tech-Industrie und Innovationsmanagement bestens positioniert.

Regenerative Energien Online

B.Eng.

Die Energiewende braucht Spezialisten: Bis 2030 sollen 80% des Stroms aus erneuerbaren Quellen stammen. Dieses Fernstudium vermittelt umfassende Kompetenzen in Photovoltaik, Windkraft, Energiespeicherung und Smart Grids. Flexibles Online-Studium ermöglicht berufsbegleitende Weiterbildung. Als Renewable Energy Engineer gestalten Sie aktiv die nachhaltige Energiezukunft mit. Exzellente Green-Tech-Karriere wartet.

Umweltingenieurwesen und -management

B.Sc.

Nachhaltige Entwicklung erfordert interdisziplinäres Denken: Dieser Studiengang kombiniert Ingenieurwesen mit Umweltmanagement und Nachhaltigkeit. Schwerpunkte sind Kreislaufwirtschaft, Umwelttechnik, Ressourcenmanagement und Corporate Sustainability. Absolvent*innen werden zu gefragten Change Agents für die grüne Transformation in Unternehmen, Behörden und Beratung. Beste Karriereaussichten in der Green Economy.

Umweltmanagement

M.Sc.

Sustainability Leadership für die Zukunft: Dieser Masterstudiengang qualifiziert für Führungspositionen im Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement. Kernthemen sind ESG-Management, Klimaschutz, Circular Economy und nachhaltige Unternehmensführung. Mit interdisziplinären Kompetenzen in Ökologie, Ökonomie und Gesellschaft werden Sie zum gefragten Sustainability Manager. Top-Karriere in der grünen Wirtschaft garantiert.