Dr. Oliver Korte, Professor für Musiktheorie und Gehörbildung an der Musikhochschule Lübeck (MHL), ist überzeugt: Musik kann dabei helfen, die Herausforderungen der Zukunft zu bewältigen. Doch unser Leben findet stets in der Gegenwart statt und die Zukunft entsteht aus sich selbst heraus. Zwar können wir planen, aber oft kommt alles ganz anders als gedacht.

Diese Offenheit gegenüber dem Unvorhersehbaren prägt auch kreative Prozesse wie das Komponieren. Ihre Ergebnisse sind selten vorhersehbar, häufig überraschend. Wird dieser schöpferische Akt jedoch an künstliche Intelligenz delegiert, ändert sich das grundlegend, denn KI kann nicht wirklich Neues schaffen, sondern lediglich Bestehendes neu kombinieren.

In den 80ern entwickelt – heute umgesetzt

Dipl.-Ing. Frank Schwartze, Professor für Städtebau und Planung an der Technischen Hochschule (TH) Lübeck, sah sich bereits während seines Studiums mit einem grundlegenden Spannungsfeld konfrontiert: der Diskrepanz zwischen unseren Erwartungen an die Zukunft, den Maßnahmen, die notwendig wären, um sie zu gestalten, und dem, was tatsächlich unternommen wird – mit oft ganz anderen Folgen für die Zukunft. Bereits in den 1980er-Jahren entwickelte er Konzepte für den Ausbau innerstädtischer Fahrradwege, von denen einige erst heute realisiert werden. Obwohl sich Stadtplanung naturgemäß mit der Zukunft befasst, erfordert sie häufig Geduld: Die Realität folgt selten dem erhofften Tempo.

Zukunft aktiv gestalten

Als zentrales Antriebsmoment seines wissenschaftlichen Handelns beschreibt Prof. Dr. Philipp Rostalski, Direktor des Instituts für Medizinische Elektrotechnik an der Universität zu Lübeck (UzL), die Zukunft. Wissenschaft bedeutet für ihn vor allem: Zukunft nicht hinnehmen, sondern aktiv gestalten. Das Gefühl von Selbstwirksamkeit prägt seine Arbeit maßgeblich. Technologien wie Künstliche Intelligenz sieht er als Schlüssel, um den großen Herausforderungen unserer Zeit – etwa dem Klimawandel oder dem demografischen Wandel – wirksam zu begegnen. Entscheidend sei dabei die Verfügbarkeit von Daten, denn nur so lasse sich technisch Machbares tatsächlich realisieren – und Zukunft aktiv erzeugen.

Mehr Anti-Dystopien

Unser externer Gast in dieser Folge, die Politikwissenschaftlerin, Analystin und Speakerin im Bereich Science-Fiction Dr. Isabella Hermann wünscht sich – nicht nur im Podcast – eine Zukunft ohne Angst mit mehr Utopien und weniger Dystopien. Denn Zukunftsangst kann zwar lähmen, aber auch befähigen: Weil sie den Handlungsspielraum markiert, in dem wir trotz widriger Umstände noch gestalten können. Von der Science-Fiction erhofft sich Isabella Hermann künftig weniger technische Visionen und mehr gesellschaftliche Entwürfe, die Mut machen.

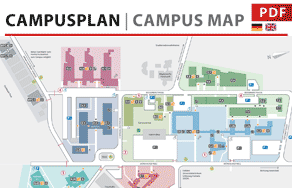

In dieser Folge unter der Moderation von Johanna Helbing, Kommunikationsreferentin der Technischen Hochschule Lübeck, beleuchtet der Podcast von Lübeck hoch 3 einmal monatlich Themen der Forschung, Kultur und Gesellschaft. Geladen sind jeweils Vertreter*innen der drei am Projekt beteiligten Hochschulen (Musikhochschule Lübeck, Technische Hochschule Lübeck und Universität zu Lübeck) und je nach Thema ein*e Expert*in als Gast.

Über den Podcast

Der Podcast steht über die Website www.gedankenspruenge-podcast.de und alle gängigen Plattformen zum Abruf bereit. Die Folgen gehen jeweils mittwochs zur Monatsmitte online.

Wissenstransfer, wechselseitiger Dialog und neue Ideen – dafür steht Lübeck hoch 3. Den eigenen Podcast sehen die Initiatorinnen und Vertreter der drei Hochschulen als wichtigen Baustein, um den Diskurs mit der Gesellschaft über Wissenschaft und Kultur anzuregen.